帯状疱疹ワクチン定期接種

ページID:754394662

更新日:2026年2月5日

令和7年4月1日から65歳以上の方などを対象に、帯状疱疹ワクチンが定期接種となりました。

帯状疱疹とは

水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。

合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。

帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

対象者・接種期間・ワクチンの種類・自己負担額

対象者

過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがない下記の方

- 7年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳を迎える方

- 100歳以上の方全員(令和7年度に限ります。)

- 60歳~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

※区の任意接種費等助成を利用または自費による接種で、不活化ワクチンの2回目接種がお済みでない方が上記の対象年齢に当たる場合、2回目は「定期接種」として受けることができます。

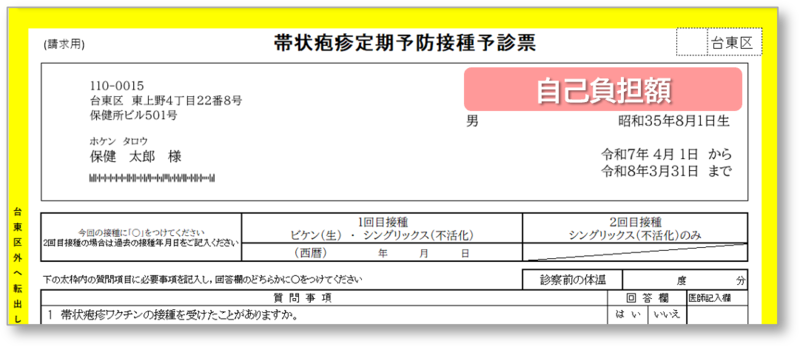

接種期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

ワクチンの種類

ワクチンは2種類あり、接種方法など特徴が異なりますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

ワクチンの選択にあたっては、かかりつけ医に相談するか、下記ワクチンの説明事項を確認した上で決めてください。

| 生ワクチン 乾燥弱毒性水痘ワクチン「ビケン」 |

不活化ワクチン シングリックス筋注用 |

|

|---|---|---|

| 接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |

| 接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける)※ |

| 接種条件 | 病気や治療によって免疫が 低下している方は接種できません |

免疫の状態に関わらず接種できます |

※病気や治療により、免疫の機能が低下した、または低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

自己負担額

1.住民税課税世帯の方

- 生ワクチン(販売名:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) :4,000円

- 不活化ワクチン(販売名:シングリックス筋注用):11,000円(1回当たり)

2.生活保護受給世帯の方、住民税非課税世帯の方:無料

※予診票右上に自己負担額が印字されています。区で課税情報が確認できない方(転入者等)は、課税世帯の自己負担額が印字されています。実際の課税状況と印字情報が異なる方は、台東保健所保健予防課までご連絡ください。

接種方法

ワクチンの説明事項 ※必ずお読みください

基礎疾患や健康状態等によっては、接種を受けられないワクチンがあるため、下記説明事項をよくお読みになった上で、どちらか一方のワクチンを選択してください。

特に基礎疾患のある方は、かかりつけ医とよくご相談ください。

| 種類 | 生ワクチン 販売名:乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」 |

不活化ワクチン 販売名:シングリックス筋注用 |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ワクチンの特徴 | 〇皮下注射 〇発症予防効果:50~59歳で69.8%、60歳以上の方で51.3% 〇帯状疱疹後神経痛予防効果:60歳以上での帯状疱疹後神経痛予防効果は66.5% 〇長期予防効果:接種後1年時点で6割程度、5年時点で4割程度 〇副反応の発現率が低い 〇基礎疾患等により打てない場合がある 〇接種料が安価で、1回接種のみ |

〇筋肉注射 〇発症予防効果:50歳以上で97%、70歳以上で91% 〇帯状疱疹後神経痛の予防効果:70歳以上での神経痛予防効果は85.5% 〇長期予防効果:接種後1年時点で9割以上、5年時点で9割程度、10年時点で7割程度 〇副反応の発現率が高い:注射部位の腫れや赤み、発熱や頭痛などの発現頻度が多い(10%程度見られる) 〇接種料が高価で、2回接種が必要(1回目接種後、2か月以上の間隔をあけて6か月以内に2回目を接種) |

|||||||

| 接種を受けられない方 | 〇明らかな発熱(通常37.5℃以上)がある方 〇重い急性疾患にかかっていることが明らかな方 〇水痘ワクチンによる強いアレルギー症状(アナフィラキシーなど)を起こしたことがある方 なお、他の医薬品投与で、アナフィラキシーを起こしたことがある方は、予防接種を受ける前にその旨を医師に伝え、判断を仰いでください 〇副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤などの治療を受けており、明らかに免疫抑制状態の方 〇妊娠していることが明らかな方 〇先天性及び後天性免疫不全状態の方 例えば急性及び慢性白血病、リンパ腫、骨髄やリンパ系に影響を与えるその他疾患、HIV感染またはAIDSによる免疫抑制状態、細胞性免疫不全などによる 〇その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方 |

〇明らかな発熱(通常37.5℃以上)がある方 〇重い急性疾患にかかっていることが明らかな方 〇帯状疱疹ワクチンによる強いアレルギー症状を起こしたことがある方 〇その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方 |

|||||||

| 医師との相談が必要な方 | 〇心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある方 〇カゼなどのひきはじめと思われる方 〇予防接種で接種後2日以内に、発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた方 〇薬の投与または食事で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある方 〇過去にけいれんを起こしたことがある方 〇過去に免疫不全と診断されたことがある方、及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる方 〇帯状疱疹を予防するワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある方 〇妊娠の可能性のある方 |

〇心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある方 〇予防接種で接種後2日以内に、発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた方 〇帯状疱疹を予防するワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある方 〇過去にけいれんを起こしたことがある方 〇過去に免疫不全と診断されたことがある方、及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる方 〇血小板が少ない方や出血しやすい方 〇妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方 〇最近1カ月以内に予防接種を受けた方 |

|||||||

※出典:生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、不活化ワクチン(シングリックス筋注用)添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

接種場所

区内の協力医療機関にて実施しています。

![]() 帯状疱疹ワクチン定期予防接種協力医療機関一覧表(令和8年2月1日版)(PDF:364KB)

帯状疱疹ワクチン定期予防接種協力医療機関一覧表(令和8年2月1日版)(PDF:364KB)

なお、23区内の協力医療機関でも接種することができます。希望される場合は、その区または医療機関へ直接お問い合わせください。

持ち物

- 予診票(あらかじめ記入したもの)

- 接種費用(自己負担額)

- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)

- 診察券(初診の場合を除く)

23区外で予防接種を受ける場合

事情により23区外の市町村で接種を希望する場合、滞在先の市区町村あてに台東区長が発行した「予防接種依頼書」が必要になります。

※なお、滞在先の自治体によっては、全額自己負担となる可能性があります。台東区では償還払いの制度はありません。

手続きの流れ

1.滞在先自治体に以下のことを確認

- 台東区が滞在先の市区町村あてに、予防接種依頼書を発行してよいか

- 予防接種依頼書による接種方法、手続き方法

- 接種費用の有無

※滞在先自治体が依頼書を受け付けない場合は、医療機関宛てに発行します。接種予定の医療機関に依頼書による接種ができるかお問い合わせください。

2.台東区に予防接種依頼書の発行を申請

※依頼書を指定の送付先に郵送します。申請書受付から発行するまでに1週間程度かかります。

3.滞在先にて接種実施

※予防接種の実施方法は市区町村(医療機関)によって異なります。確認してから予防接種を受けてください。

予診票

送付時期

- 対象者「1」、「2」の方には、令和7年3月下旬に予診票を発送しました。

- 対象者「3」の条件に該当し、接種を希望する方は、申請により窓口または郵便で予診票を発行いたします。下記「予診票がお手元にない方へ」のとおり申請してください。

予診票イメージ

予診票がお手元にない方へ

台東区に転入された方や紛失等により予診票がお手元にない方には、申請により窓口または郵便で予診票を発行します。

窓口での発行をご希望の場合

台東保健所5階保健予防課で発行します。

郵便での発行をご希望の場合

電話もしくは電子申請でお申込みください。

接種にあたっての注意事項

接種後の注意事項

- 接種後に失神があらわれることがあるので、接種後30分程度は体重が預けられるような場所で座って様子を見てください。

- 接種当日は、激しい運動は避けましょう。

- 入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすらないようにしましょう。

副反応

接種後1週間は副反応の出現に注意しましょう。気になる症状が現れた場合は、接種を受けた医療機関に速やかに連絡してください。

主な副反応は、下記のとおりです。

頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

| 発現割合 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |

|---|---|---|

| 70%以上 | ー | 疼痛※ |

| 30%以上 | 発赤※ | 発赤※ 筋肉痛、疲労 |

| 10%以上 | そう痒感※、熱感※ 腫脹※、疼痛※、硬結※ |

頭痛、腫脹※ 悪寒、発熱、胃腸症状 |

| 1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛 |

※ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書により厚労省にて作成

予防接種による健康被害救済制度

予防接種による副反応により、生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

ただし、健康被害が予防接種によるものとして、国の審査会で認定された場合に限ります。

詳細は国のホームページをご覧ください。

![]() 厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度(外部サイト)

厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課予防担当

電話:03-3847-9471

ファクス:03-3847-9424