「江戸に親しむ」イベントを開催しました

ページID:797781557

更新日:2026年1月19日

台東区には、江戸の昔から続く伝統行事や神社仏閣、名所旧跡の数々があり、上野や浅草をはじめとした街とそこに住む人々の暮らしの中には、今もなお、江戸のこころと文化が息づいています。

2025年は、吉原(現在の台東区千束)で生まれ育った、蔦屋重三郎を主人公とする大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」が放送され、本区の歴史や文化には更なる注目が集まることから「江戸に親しむ」イベントを開催しました。

※詳細は各リンク先をご覧ください。

イベント概要

概要

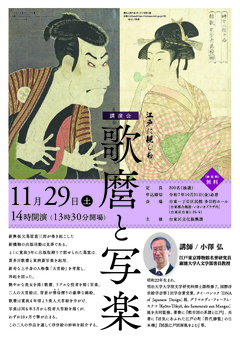

新興板元蔦屋重三郎が巻き起こした新機軸の出版活動は見事であり、とくに寛政3年に出版取締りで罰せられた蔦重は、喜多川歌麿と東洲斎写楽を起用、新奇な上半身の人物像「大首絵」を考案し、再起を図りました。艶やかな美女を描く歌麿、リアルな役者を描く写楽。二人の大首絵は、背景が雲母摺りの豪華な錦絵。歌麿は寛政4年頃より美人大首絵を手がけ、写楽は同6年5月から役者大首絵を描きましたが、わずか10ヶ月で筆が止まります。この二人の作品を通して浮世絵の妙味を紹介します。

開催日時

令和7年11月29日(土曜日)14時から

申込締切

令和7年10月31日(金曜日)※必着

概要

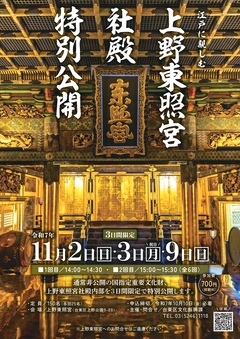

通常非公開の国指定重要文化財、上野東照宮社殿内部を3日間限定で特別公開します。

開催日時

令和7年11月2日(日曜日)、3日(月曜日・祝日)、9日(日曜日)

各日2回 14時から、15時から(全6回)

申込締切

令和7年10月10日(金曜日)※必着

※本イベントは、会場の都合により中止となりました。

概要

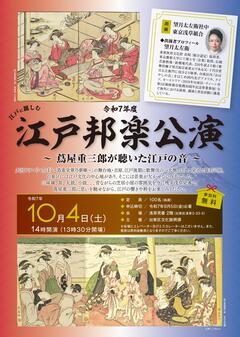

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の舞台地・吉原、江戸後期に歌舞伎の一大拠点として栄えた猿若三座。台東区には江戸文化の中心地があり、そこには音楽が欠かせない存在でした。三味線、笛、太鼓、小鼓、、、昔ながらの芝居小屋の雰囲気を今に残す浅草見番で、蔦屋重三郎に思いを馳せながら、江戸の響きや粋をお楽しみください。

開催日時

令和7年10月4日(土曜日)14時から(中止)

申込締切

令和7年9月5日(金曜日)※必着

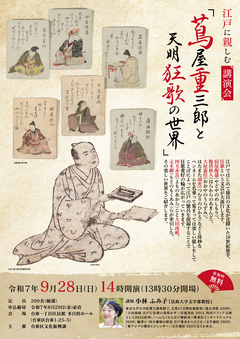

概要

江戸ではじめて独自の文化が花開いた18世紀後半、狂歌という文芸が大流行します。宿屋飯盛(やどやのめしもり)、腹唐秋人(はらからのあきんど)、大屋裏住(おおやのうらずみ)、はたまた頭光(つむりのひかる)などと珍妙なペンネームを名乗って集まっては楽しい催しをして、ことばによって江戸の繁昌を祝福することで狂歌愛好の輪が広がっていきます。四方赤良(よものあから)こと大田南畝、元木網(もとのもくあみ)らが牽引した、その楽しい世界をご紹介します。

開催日時

令和7年9月28日(日曜日)14時から

申込締切

令和7年8月29日(金曜日)※必着

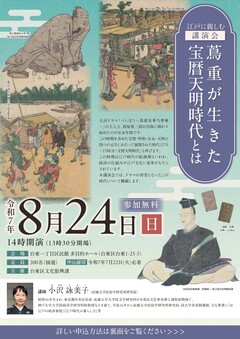

(開催終了しました)  講演会 ~蔦重が生きた宝暦天明時代とは~(外部サイト)

講演会 ~蔦重が生きた宝暦天明時代とは~(外部サイト)

概要

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公、蔦屋重三郎が出版に関わり始めたのが安永年間です。この時期を含めた宝暦・明和・安永・天明の四つの元号にわたって展開された時代(1751~1789)を「宝暦天明時代」と呼びます。この時期は江戸時代の転換期といわれ、経済の仕組みや江戸文化に変革がもたらされています。本講演会では、ドラマの背景となったこの時代について概観します。

開催日時

令和7年8月24日(日曜日)14時から

申込締切

令和7年7月22日(火曜日)※必着

お問い合わせ

文化振興課担当(大河ドラマ活用推進担当)

電話:03-5246-1118

ファクス:03-5246-1515