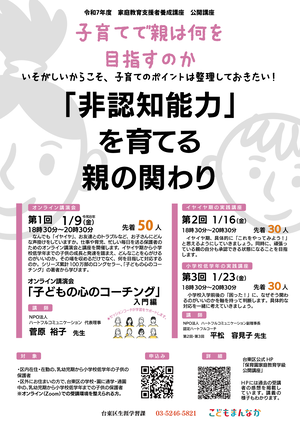

「子どもの心のコーチング」入門編「非認知能力を育てる親の関わり」【オンライン講座】

ページID:557822351

更新日:2025年12月8日

やってみよう!「子どもの心のコーチング」入門編「非認知能力を育てる親の関わり」【オンライン講座】

なんでも「イヤイヤ」、お友達とのトラブルなど、お子さんにどんな声掛けをしていますか。仕事や育児、忙しい毎日を送る保護者のためのオンライン講演会と講座を開催します。イヤイヤ期から小学校低学年までの子供の成長と発達を踏まえ、どんなことを心がけるのがいいのかを講演を聴き、一緒に考えます。第一回の講演会だけの参加も可能です。

ダウンロードしてお読みください。

【第一回】 やってみよう!「子どもの心のコーチング」入門編

開催日:令和8年1月9日(金曜日)

時間:18時30分から20時30分

会場:zoomミーティングルーム(オンライン開催)

※話すのが苦手でも大丈夫です。セッションコーチがサポートしてくれます。

講師:菅原裕子氏

【第二回】実践講座「イヤイヤ期、子育ての困った!」どうしてますか。

開催日:令和8年1月16日(金曜日)

時間:18時30分から20時30分

会場:zoomミーティングルーム(オンライン開催)

講師:平松容見子氏

【第三回】「小学校入学前後の困った!なぜ、そう関わるのがいいのかを考えます。

開催日:令和8年1月23日(金曜日)

時間:18時30分から20時30分

会場:zoomミーティングルーム(オンライン開催)

講師:平松容見子氏

対象:区内在住・在勤の、乳幼児期から小学校低学年の子供の保護者、または、区外にお住まいの方で、台東区の学校・園に通学・通園中の、乳幼児期から小学校低学年までの子供の保護者

募集人数:第一回 50名、第二回・第三回(各30名)

締切り:定員になり次第

※受講に必要な機器や接続環境はご自身でご用意ください。※ご自宅などの個人スペースからの受講をお願いいたします。※暗号化されていない公共のWiFiを使っての参加はお控えください。※ミーティング機能を使った双方向での受講となりますのであらかじめご了承ください。

申込み方法

お問い合わせ先

講座に関する問合せ先

生涯学習課社会教育担当 03-5246-5821

受講者の声

過去に受講した方々に、次回受講者の方の参考になるように書いていただきました。お勧めのポイントも書いていただきました。参考にお読みください。

【令和6年度】

●これまで2歳のイヤイヤ期頃にコーチングを少し学び、観察や共感をすることで母娘で成長できたと考えています。それから2年、さらに自我が発達した娘はイヤイヤをバージョンアップさせているこの頃で、私自身は停滞しているように感じていました。今日、共感と葛藤を経験する大切さや、グループワークで『イヤイヤ期の子を観察したことで変化があった』という方の話を聞いたりして、コーチングで学んだことを忘れていないまでも、ホコリをかぶった、くらいになっていた事に気づきました。学びを継続することも大切ですね。

●明るくていつも笑顔でいつも僕の一番の味方でいてくれて、やりたいことはなんでもやらせてくれる自慢のお母さんになることを目標に掲げて、手抜を抜けるところは楽しながら頑張ります。イヤイヤ期攻略のコツとしてまずは共感して子供の敵にならないこと、出来ないことじゃなくて、出来ていることを褒めて伸ばせるように気を付けようと思いました。

●皆さんの質問に対し、どんな時にそうなっている?と聞かれていて、(講座の中でもありましたが)観察することが大事なんだと分かりました。意識して、どんな時になるのか、見ていきたいと思います。また、心の中では実は気がついていて見て見ぬふりをしていたな、とはっとしました。(かまってあげられない時に、してほしく無いことをしているよな、構ってあげればいいけど、家事を優先していたな…と。)

●夜寝る前に「大好きだよ」と子どもに伝えているのですが、今回の講義を聞いて「非認知能力」を育てるよい声かけなのだと再認識でき、今後も続けていきたいと思いました。それに対して子どもが失敗してしまった時の対応を思い返すと「もお〜何してるの!」とついつい子どもを責めるような言葉を言ってしまっていたので、失敗が面倒なことではなくどう対処したらいいのか子どもが学べるいい機会だと思って見守ってあげたいと思います。またグループワークにて、マイナスな声かけを控える!と宣言したことで、気をつけようという意識を強く待って過ごせているように思います。この度は参加させていただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

●なんとなくそうしているのと、きちんと勉強し、なぜそうしなければならないかを知ったうえに行動に移すのは全然違うと思うので、とても勉強になった。子育てについて考え直すいいきっかけとなった。

●マイナスの声かけを減らすことよりもプラスの声かけを増やすこと、褒めるのではなく事実と自分の気持ちを伝えることを心がければ良いと分かったので早速取り入れています。

●即実践できるような内容を分かりやすく教えてもらえるのでとてもオススメです。

●日々の声掛けを振り返った時に、マイナスの声掛けも多くしてしまっているな…と分かりましたが、それに気づくことが大事、気づく=変われるチャンスである、マイナスの声掛けをなくそうとは考えなくてもよく、その分一つでも多くプラスの声掛けをする、「今日はこういう理由で~って言っちゃったんだ。でも〇〇ちゃんのこと大好きだよ」と伝えると教えて頂き、大変印象に残りました。早速日々のかかわりの中でも実践していきたいと思っています。

●子供が飲み物をこぼした際のアプローチ法も大変勉強になりました。子供の年齢やその子の成長に合わせ、サポートする部分と信じて任せて見守るポイントを決め接していきたいと思います。

●子供に対して、「すごい。えらいね」等の言葉は子供に対する評価となると改めて学びました。その代わりにどう声掛けしたらいいのか?「できたね」という事実と共に「ママうれしい、助かった」など感謝や共感をIメッセージで伝えることも今後意識的に取り入れていきたいです。

●自己肯定感をどう育むのかを知れて、とても有意義な時間でした。これを学んでからは、まずは親自身が完璧ではないことを認めて、その上で、子どものこともちゃんと完璧でないところも含めて認めてあげるようになりました。

●具体的には、親も完璧でないので、子どものために無理に我慢するのをやめるようにしました。その代わり、ちゃんと等身大の自分を見つめ直し、同時に子どもに対しても親のエゴをできるだけ捨てて、ありのままの状態を認めるようにしました。

●例えば、子供が癇癪を起こして物を投げたりしても、怒らずに、「イライラしちゃったんだね。パパもそういう時あるよ。」という言葉を投げれるようになりましたし、ご飯をうまく食べれずに机の上でご飯を手でグチャグチャしても「ご飯をちゃんと食べたかったんだね。イライラするということは、ちゃんとうまくやりたかったんだね。パパちゃんとできるまで応援してるからね。」と声をかけれるようになりました。(もちろん少しずつですが。)また、これを学んでから、これまで子どもの短所と思っていたことも愛おしく思えるような時間も増えたきました。

●子どもの長所については、ちゃんと嬉しい、と伝えてあげて、子どもの短所については受け入れてあげて、完璧でないからこその個性(できないからこその愛されポイント?という感じ)と、捉えることができるようになりました。

【令和5年度】

●日々忙殺されていて、子供に対してどう向い合いたいか、自分の気持ちも、どうしたら良いのかと、本やセミナーで学んだことを忘れてしまいがちなので、機会を設けていただいて、改めて学び考える時間が得られて、とてもよかったです。対象者を保育園と年齢で区切っていただいたことで、参加者の方の質問などもとても身近に感じました。0歳の育休中には、児童館や保健所が主催する会で、お話しをしたりする機会もありましたが、復帰後は、なかなか悩み相談というか、お話しする機会も時間もなくて、久しぶりに同世代の子を育てている親の話などを聞けて楽しかったです。

●2年前にも一度参加したことがあるのですが、当時とはまた違う悩みができてきたところだったため、新鮮な気持ちで聞くことができました。自分の育児を顧みて反省したり「なるほど」と思ったり、参考になる話が聞けてよかったです。

●前回のように会議室で参加者同士の話し合いの場があるのもよかったですが、何かと気ぜわしい育児や仕事の合間を縫っての参加ではZOOMも参加ハードルが下がって良いと思いました。

●今まで困ったことがあると専門家に相談してきて、その都度アドバイスをいただいてきましたが、どうしてそのやり方がいいのか、根拠や体系だった理由を知らずに、「とりあえず今は目の前の課題に対処!」と、教わったままをしてたのですが、無意識のところに働きかけるなど、図解で説明していただけて腑に落ちました。

●子供にお手伝いをどんどん任せていくことなど、実践していきたいです。

●子供の成長について改めて考える良い機会でした。些細なことでも講師の方のお話を聞けて参考になりました。家庭によって悩みが様々なので、全体の意見交換もあってもよかったと感じました。

●この度は素敵な企画をしていただきありがとうございました。医療機関で仕事をしており、内容としてはどこかで聞いたことある言葉や考え方が多くあり、大人、子供関係なく対人関係での基本的な姿勢として大切なことは一緒なんだなぁと、改めてコーチング技術の重要性を考えることができました。先生の資料や伝え方も分かりやすく、一般の方へ向けての語り方の勉強にもなり、自分の子だけでなく仕事での対応や子育てで悩んでいる家族へのアプローチとしてヒントがたくさんあり大変参考になりました。

●このような企画を子育てがスタートしたばかりの保護者に向けて、区が率先して行っていることに驚いたのと時間(土曜日の午前中で保育園に子供を預けられる2時間という参加しやすい短時間)、参加費面、オンライン受講(自宅ですぐ参加できる環境)と受講しやすいよう環境設定していただいたことに感謝いたします。とてもためになる内容だったので、友人にも紹介はしたいと思います。

●一度受講してもやっぱりうまく対応できない、今の発達段階ではどう接したらいいかわからないなどの悩みも今後はついてくると思うと、定期的にその発達に合わせたテーマでこのような機会があると心強く安心して子育てをできるので、ぜひ継続を希望したいです。事務局の方、ハートフルコミュニケーションの菅原先生及びスタッフの方ありがとうございました。

●先生のご著書を拝読していましたが、実際に自分にできるかなと感じていました。セミナーで先生からお話を伺うと生活の中でどう考えればよいかをイメージすることができました。また、他の参加者の方との会話もとても参考になりました。私の娘は自分でできることが増えたのに、「お母さんやって」という場面もあり、余裕のない私が「できるでしょ。自分でやりなさい!」ときつく言ってしまうことがあります。自立を急がさずに、しばらくは子供からの甘えたい気持ちにめいいっぱい応えていきたいと思います。子供が自ら失敗を経験し、原因と結果を学んでいく過程をサポートすること。我が家の子育ての柱にしていきたいです。素晴らしいセミナーに参加させていただきありがとうございました。機会がありましたら、娘が小学校に上がるくらいのタイミングでまた先生のセミナーを受けることができたらいいなと思っています。

●日頃のちょっとした悩みを話せる場がなかったので、優しく聞いてくださった方々と話せて気が軽くなった。アドバイスもいただけたのと、他の方の悩みも子供の年代が違うからこそ知ることができてよかった。

●参加者の皆さんがどの方も優しくて、心強かったです。会社でも、働きながら子育てをしている従業員のコミュニティを運営しているので、同じ悩みを抱えてる人に教えてあげようと思いました。

●以前も菅原さんからお話しを聞いて、自分自身が子供の成長の邪魔にならないように気を付けようと思いつつ生活しておりましたが、やはり日常において自分が手を出してしまうことが多いことに気づかされました。4月から子供が年長になり、小学校入学の時期も近づいてきていますので、試行錯誤しながらではありますが、少しずつ、子どもの自発性を大事にしながら、保護者から、サポートする親に、うまくコーチになれるように、自分自身のあたまのOSを切り替えていきたいと思いました。ありがとうございました!

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

生涯学習課社会教育担当

電話:03-5246-5821

ファクス:03-5246-5814